根据发达国家的经验,在服务经济中,制造服务业(即伴随着有形产品的服务)的贡献率可达70%。埃森哲曾针对部分全球500强企业的研究也发现,汽车、计算机、家用电器和通信设备等典型制造行业的平均服务收入比重早在2011年就已达到20%。领先企业向服务倾斜的幅度更大。例如,GE全球销售收入的70%来自于“技术+服务+管理”的服务业务;苹果正在打造数字服务生态系统,收入已接近300亿美元,有望超过其硬件收入。

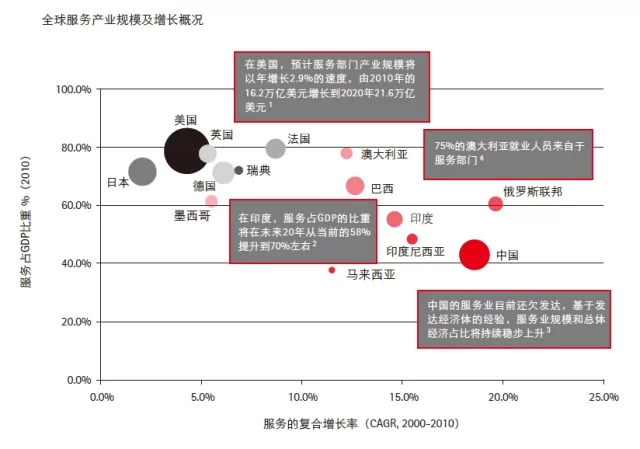

而在中国,虽然服务业的年均复合增长率已达20%,但其占GDP的绝对比重仍只是美国(80%)的一半左右。埃森哲认为,向“服务型制造业”转型不仅事关制造业企业自身发展的路径选择,而且能为中国企业在价值链高端竞争中打开机遇之门:一方面,服务能带来新的增长点,其利润率更高,收入更稳定;另一方面,企业能从服务延伸中更好地“锁定”客户,更好地了解和满足客户需求,从而促进产品和业务创新。

转型的门槛:工业化服务链

然而,许多中国企业在向服务延伸和转型的路上并非一帆风顺。究其原因,许多企业尚未形成清晰的服务战略。这些企业往往还未想清楚如何开展服务业务,就着手将服务推向市场。因此服务的能力远未跟上,企业也未为服务业务提供良好的支撑和适应能力。

而最突出的一点在于,许多企业还未形成清晰的服务链。如果企业在完善的服务链缺失的状况下开始运营服务,也许他们在短期内凭借员工强烈的责任心和客户至上的理念也能上手,但稍过一段时间,这些企业就会发现“手工作坊式”的方式会导致服务运营效率、客户服务水平低,服务资源吃紧,业务难以形成规模。

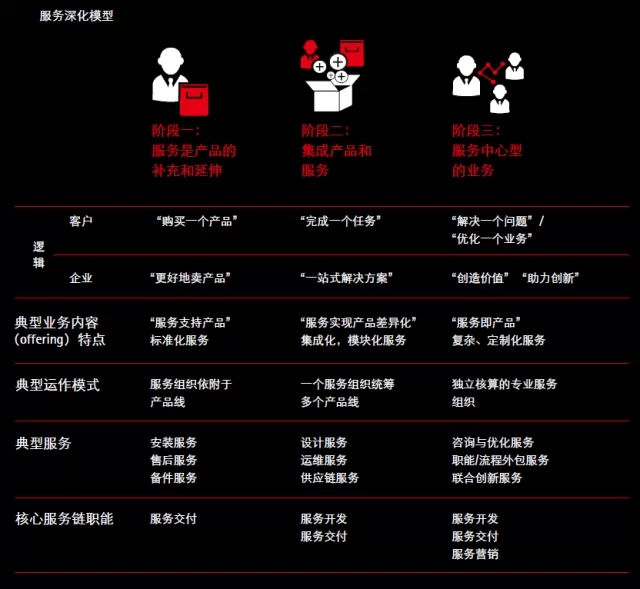

要真正地达成向服务型企业的转型,中国企业必须摆脱“手工作坊”,首先形成应有的服务链。由此,埃森哲建议中国企业应用“工业化”思维来看待服务,服务业务也有相对应的组成部分——服务开发、服务交付和服务营销,这也是服务链的三大基本职能。它们贯穿于埃森哲“服务深化模型”的不同阶段。(如下图)

“服务深化模型”将制造业向制造服务业的发展区别成三个阶段。多数制造业公司从“作为产品的补充和延伸”开始涉及服务,且主要用于支撑产品销售,服务交付管理成为这一阶段的核心“服务链职能”;然后,企业开始意识到集成的“产品+服务”的模式能够帮助客户以“一站式解决方案”的模式更好地完成任务并增加客户黏性,“服务开发”与“服务交付”一并成为核心职能;最后,一些公司在服务业务中获逐渐转型为“服务中心型组织”,以服务驱动业务发展。而此时,“服务营销”职能的重要性日益凸显出来。

重视服务开发,“逻辑预演”先行

目前许多企业的服务开发与服务交付是同步完成的。他们采取“迭代式”的方法,先根据客户的需求进行服务交付,再提炼总结,形成服务产品目录,反过来指导服务交付。但是,这样的做法容易造成企业只重视服务交付,而忽视服务开发。道理很简单,服务不实现产品化,就无法实现标准化和规模化,也无法实现有效增长并保证质量。

因此,像产品需要产品开发一样,服务开发也应经历:服务组合管理、开发和生命周期管理。同时,优秀的服务开发应能够帮助企业实现所提供服务的“逻辑预演”,让企业和客户能清晰地预先了解服务将如何得以交付。

比如,某全球领先的通信设备提供商开展了大型“集成服务交付”变革项目。在深入了解客户需求和分析自身业务的基础上,细致地定义了服务交付时的场景及子场景,由此实现方案预演,并以此指导交付的设计与规划。该变革项目最终帮助企业成功拓展了服务类型,并带来了数千万美元的收益。

服务交付,从客户视角出发

服务交付是整个服务链的核心。复杂的制造服务业的交付过程,往往包括“可行性分析—高阶方案—低阶方案—方案实施—验收与关闭”的全过程。这其中需要企业内多个部门的协同和配合,甚至涉及到第三方。这些复杂性给服务交付带来了不小的挑战,而应对挑战的核心是要树立清晰有力的服务规则体系、流程架构和工具支撑。

规则:建立清晰、规范的规则是服务交付的基础。比如,对饭店员工来说,规则可能是“接受客人订餐时遵循‘先订先确认’或‘先到先服务’”。员工根据规则行事,获得授权,就能增强对客户需求的快速反应,提升客户满意度。

流程:流程是服务交付的灵魂。然而只有从客户的视角出发,企业才能提供更好的客户体验。例如,许多餐饮企业会将“接受订餐”和“门口迎客”作为就餐服务流程的起点。然而,领先的企业会从客户视角出发,意识到客户“搜寻餐馆”才是服务开始的真正起始点。这些餐馆就可能会在“大众点评”这样的APP上贴出菜品的照片并鼓励网友点评,或是提供优惠券或是团购券吸引“实惠一族”。

工具:越来越多的服务商借助数字技术和移动技术,开发和应用新的工具,实现差异化服务。对于制造服务业来讲,服务交付实施和调度平台往往是最关键的工具。该平台承担服务资源计划、调度,以及服务任务(工单)管理的职能,是驱动服务交付运营的引擎。

服务营销,强调“差异化”

与产品的营销相类似,服务的营销也需要包括:市场调研、客户研究、品牌建设、定价、客户沟通、销售有效性管理等方面。对于制造服务业企业的服务营销而言,企业需要对其服务产品进行“营”和“销”两手抓,“营”注重整体市场和客户群的管理,“销”注重单个客户和具体线索和机会的把握。

值得一提的是,对于服务的营销更需强调其带来的差异化效果。比如,戴姆勒汽车公司针对城市用车一族,推出了一款汽车共享服务——Car2Go(即行)。客户只需在手机应用上查看离他最近的可用车,用会员卡打开车门,驾驶到自己的目的地,靠边停好车就可以了。戴姆勒在营销这款服务业务时,尤其强调了其灵活方便的差异化特点。该服务现已拥有逾100万会员,并在全球29座城市运营。

历经多年发展,中国制造能力已经有了明显提高,对产品和设备的熟悉为企业从事制造相关服务带来天然优势。“中国制造2025”着眼于使制造业企业由大变强,发展服务能力则是整个制造业升级的必然趋势。目前,中国的服务型制造业仍是蓝海,大多数企业仍未深入竞争。对于中国企业而言,及早制定服务战略,建立清晰的服务产业链,将帮助他们引领未来。